A mais recente produção brasileira da Netflix, Pssica, chegou na plataforma com um estrondoso sucesso mundial, em agosto. Ambientada no Pará e trazendo temas como tráfico humano, exploração sexual e violência urbana, a série entrou no top 10 de 68 países onde a gigante do streaming opera. No Brasil, chegou ao primeiro lugar, superando o carro-chefe da plataforma àquela altura, Wandinha.

A série Pssica é inspirada no livro homônimo de Edyr Augusto, escritor paraense. O interesse pela obra de um amazônida e que retrata a realidade amazônica leva ao questionamento: atualmente, há mais interesse e visibilidade, em nível nacional, da literatura produzida na região?

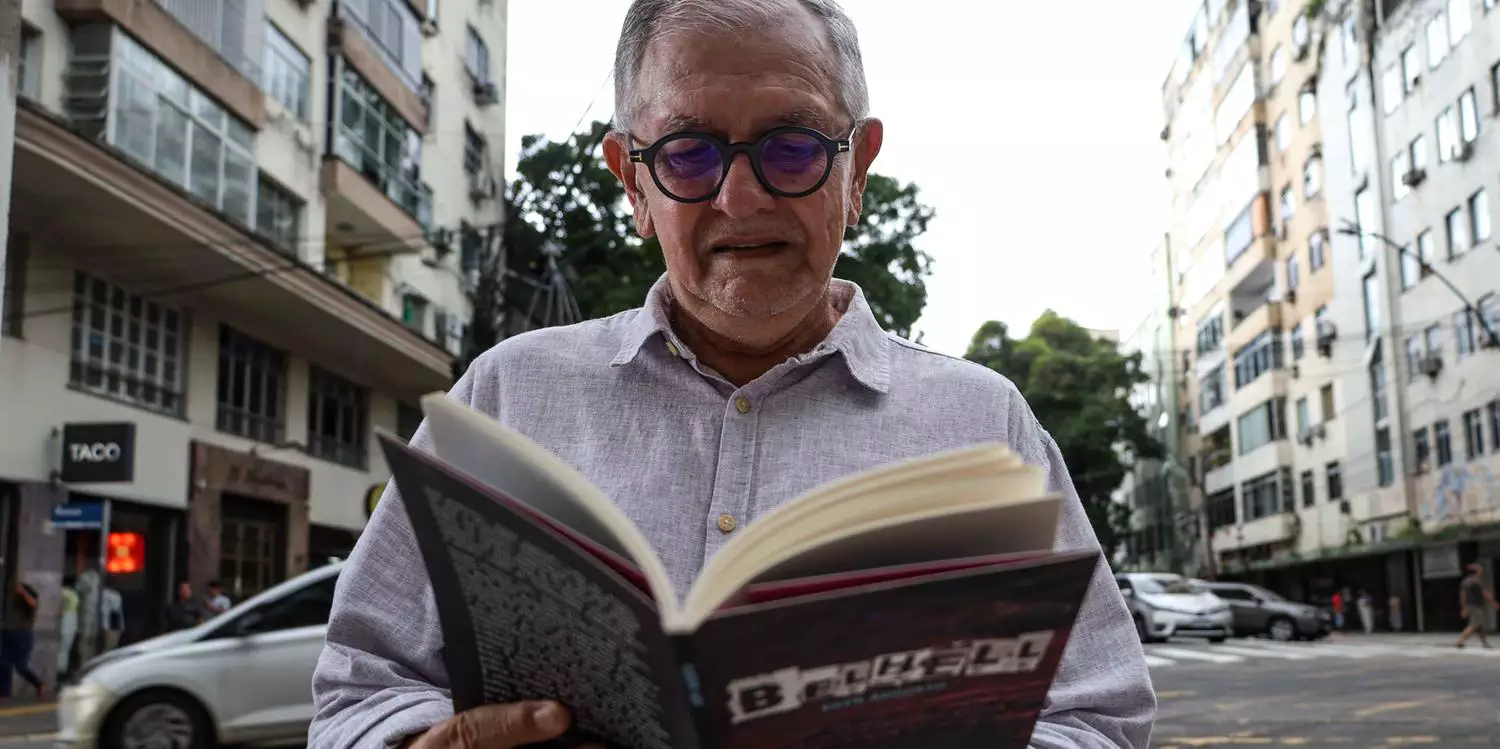

Para Edyr Augusto, a série é uma oportunidade para os escritores amazônidas “furarem a bolha” do mercado nacional e aparecerem para o grande público. “Espero que seja uma chance não somente para mim, que já escrevo há 27 anos e tenho 19 obras publicadas, mas também para outros autores. Que isso desperte a curiosidade sobre a nossa obra, da nossa região, porque temos muito para entregar, temos muitos talentos”, afirma.

DEBATE

Literatura amazônica, feita na Amazônia ou por amazônidas? Existe uma discussão, entre acadêmicos e escritores, sobre o que seria a literatura da região. Para Edyr Augusto, uma literatura amazônica necessariamente precisa incluir a região naquilo que é escrito.

“Eu escrevo sobre minha cidade, que é Belém, meu lugar, minha terra. Acredito que autores que, mesmo que não sejam nascidos na Amazônia, mas que de alguma forma mostrem seu pertencimento àquele lugar, podem ser classificados como literatura amazônica”, opina.

Paulo Nunes, professor de Letras da Universidade da Amazônia (Unama), em Belém, defende o uso do termo “literatura de expressão amazônica”. “Se trata de um modo de pensar formas de poder, nosso ser e estar no mundo. Pode ser feita por nativos ou não. Demanda uma identificação com o que nos cerca. Esta forma identificatória não nos faz um barco à deriva, solto; é como se nosso barco buscasse no largo rio das metáforas um porto: a literatura brasileira”, declara.

A escritora, professora universitária e doutora em Estudos Literários Lara Utzig, de Macapá, no Amapá, afirma que a discussão sobre o conceito é antiga e delicada, sem uma real conclusão. “Mais do que encontrar esse conceito, acho que é preciso pensar no plural, sobre literaturas amazônicas, porque a própria existência amazônida não é idêntica para todas as pessoas. É necessário desfazer esse imaginário que exotiza o território”, aponta.

RÓTULO

Escritores e pensadores da região criticam o rótulo de “literatura regional” atribuído ao que é feito no Norte e no Nordeste, enquanto o eixo Centro-Sul produziria a “literatura brasileira”.

Lara Utzig tem duas obras de poesia publicadas: Efêmera e Disforia de Gênesis. Os livros abordam questões como inexorabilidade do tempo, amor e não pertencimento, sem necessariamente trazer elementos associados à região. “O que me motiva a escrever é tensionar a palavra em meio às experiências do cotidiano. E o que se espera de um autor do Norte é que ele traga temáticas relacionadas a essa cor local. É uma tentativa de encaixotar, falar sobre floresta, sobre o rio. Essas vivências nos perpassam e não tem como isso não influenciar na escrita. Mas essa dicotomia, a discussão entre regional e universal é algo criado e que reforça estereótipos. Isso tem um peso pejorativo”, alerta.

O professor Paulo Nunes acredita que o regionalismo é uma faca de dois gumes. “De um lado, pode ajudar em um certo reconhecimento, como uma expressão simbólica diferenciada do restante da América Latina. Por outro, pode ter um propósito discriminatório: é regional porque é exótico, folclórico. E esse último sentido não nos interessa”, afirma.

Amazônia e seus elementos como cenário

Se autores como Edyr Augusto falam especificamente sobre a região, sua realidade, seus encantos e ao mesmo tempo seus problemas, há os que a têm como pano de fundo para escrever gêneros como terror, fantasia ou ficção científica.

A autora e advogada paraense Giu Murakami, por exemplo, escreve nos gêneros fantasia e ficção científica. Suas duas obras, Aprendiz de Erveira e Crônicas Fantásticas de Famílias em Apuros, trazem aspectos identitários de sua vivência amazônida e asiático-brasileira.

“Tenho interesse em explorar como as pessoas se relacionam com o futuro e a tecnologia. Em Aprendiz de Erveira, trago um futuro cyberpunk com uma Belém repleta de carros voadores, mas que ainda assim enfrenta um trânsito caótico na avenida Almirante Barroso e tem conflitos socioeconômicos que são inversamente proporcionais aos avanços tecnológicos. Na história, a personagem principal aprende o poder dos banhos de ervas para enfrentar os vilões. Então, também costumo resgatar as tradições culturais da Amazônia como uma forma de resistência cultural”, afirma Giu.

Já a escritora e jornalista Iaci Gomes adota o gênero terror, geralmente tendo a Amazônia como cenário. Sua primeira obra, Nem Te Conto, traz histórias de horror ambientadas em cidades paraenses, com toques de elementos culturais locais. Já o segundo livro, Visagentas, faz uma releitura de histórias clássicas de visagens do Pará, termo local para assombrações, mas sob uma perspectiva feminina.

“Minha obra trata de temáticas associadas à região porque acredito firmemente que é bom escrever sobre o que a gente conhece. Mas os amazônidas escrevem de tudo. Nem sempre um escritor daqui vai falar sobre a Amazônia e está tudo bem. Sou uma escritora que vive na Amazônia e escrevo terror tendo como cenário a Amazônia, mas também escrevo contos sem características locais específicas. Então, acho que é uma literatura nacional e eu sou uma escritora brasileira”, reflete.

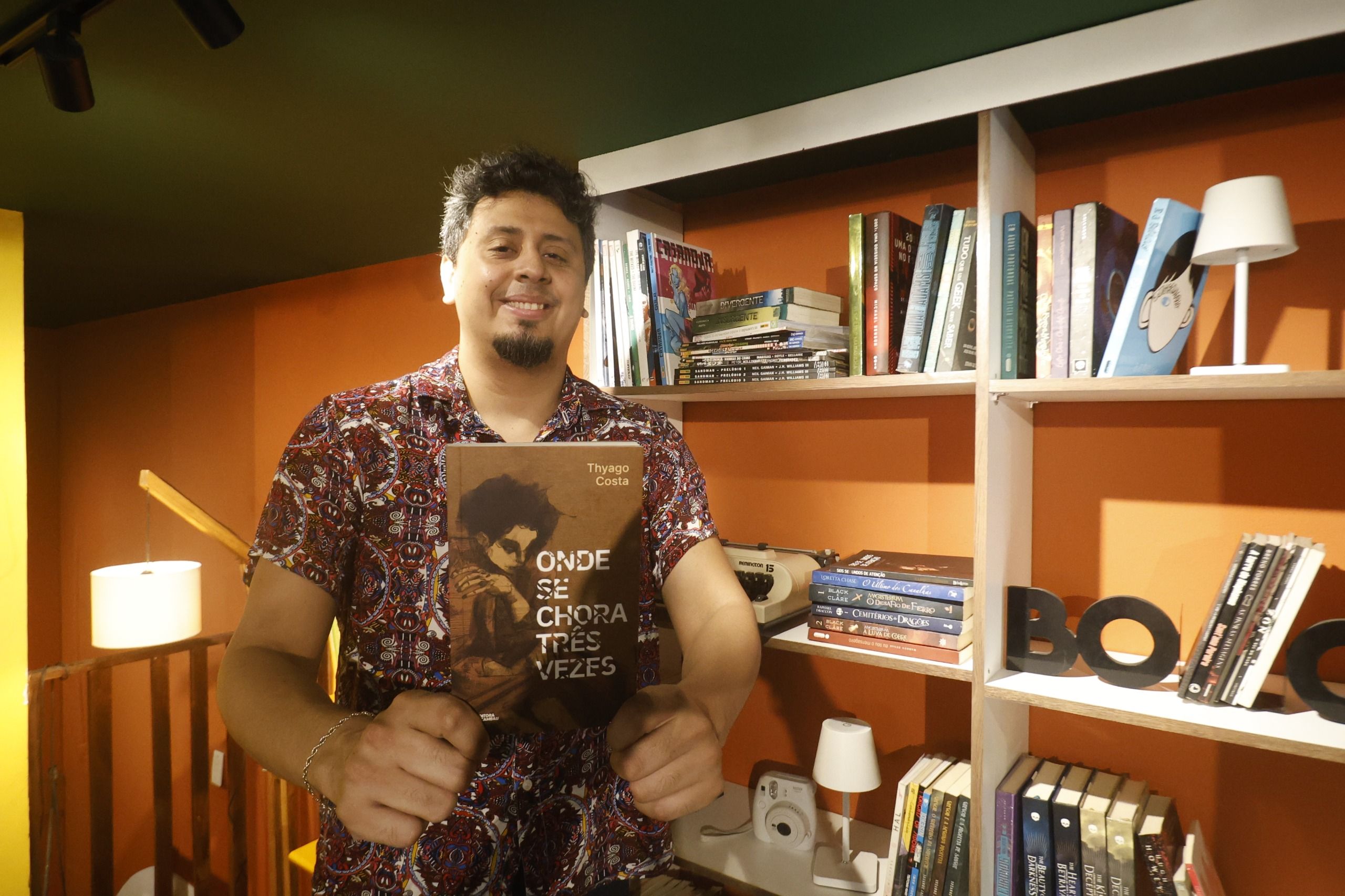

O primeiro livro lançado pelo paraense Thyago Costa, escritor, livreiro e graduado em Letras, também tem histórias que se passam na Amazônia, mais particularmente no Marajó, onde nasceu. “Onde se Chora Três Vezes traz dez contos que se passam em Breves, onde morei até os 18 anos, que é uma cidade impregnada na minha mente e vivência. São histórias de pessoas que vivem lá e tentam, de certa forma, se reconciliar com a cidade, entender seu local, ou mesmo fugir de lá”, conta.

Do local para o universal

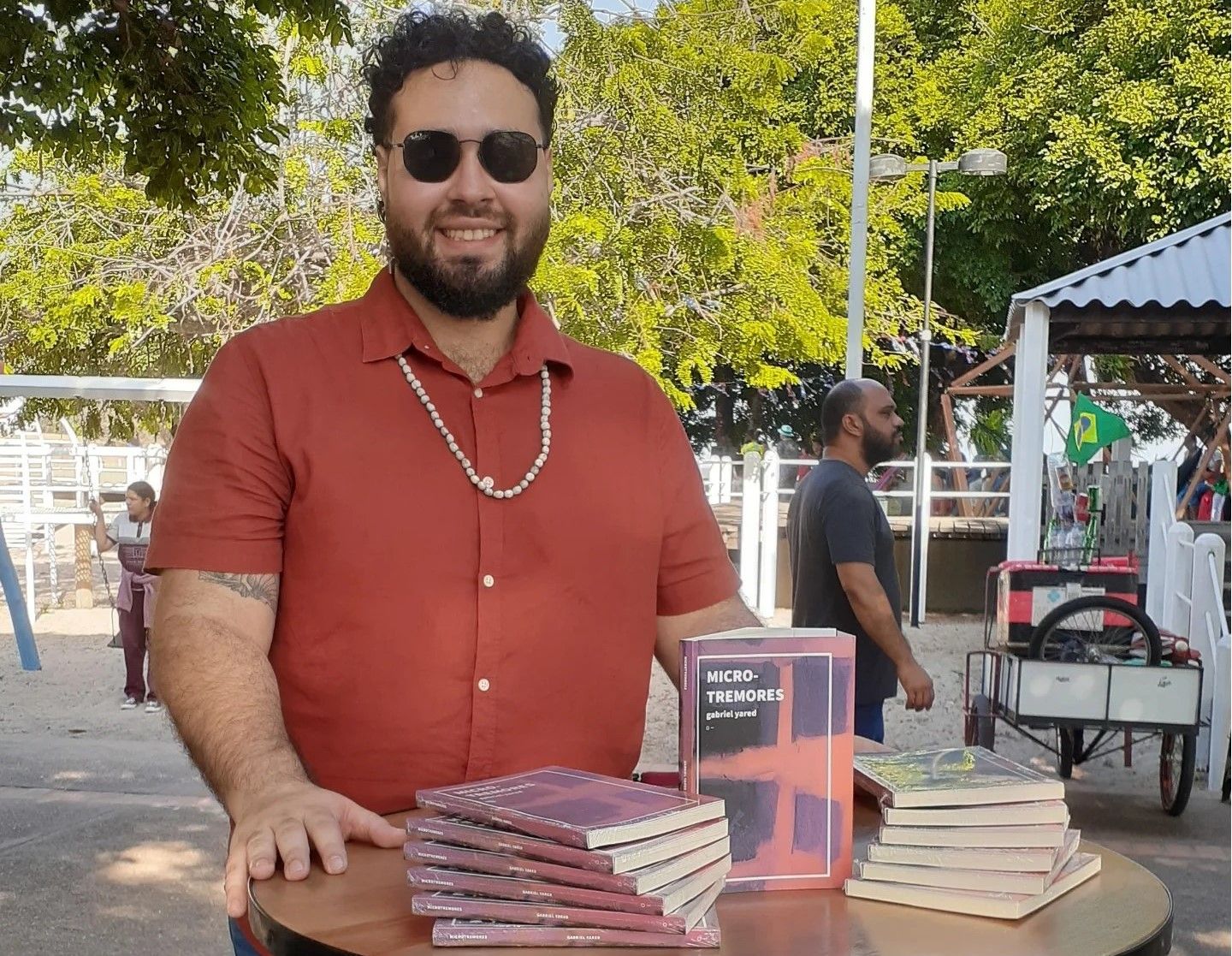

Assim como Lara Utzig, outros autores amazônidas escrevem sobre temáticas mais universais, sem deixar de se considerar produtores de literatura amazônica. O escritor e professor amapaense Gabriel Yared, por exemplo, tem quatro livros publicados: Semente de Sangue, As flores e as dores que ele me deu, Desterra e Microtremores. Apenas o primeiro tem uma história ambientada em um município do Amapá.

“Minha obra passeia por diversas temáticas existenciais, sentimentais, identitárias e sociais. Acredito que existem várias formas de definir as literaturas amazônicas, porque jamais poderia se tratar de uma só, sendo a Amazônia tão vasta em território, ideias, povos e modos de ver e viver o mundo. Para mim, a encruzilhada que marca a ‘amazonidade’ de uma obra é justamente esse viver a Amazônia: ser ou estar na Amazônia é algo que invariavelmente vai transparecer na escrita de quem nasceu ou não nela”, comenta.

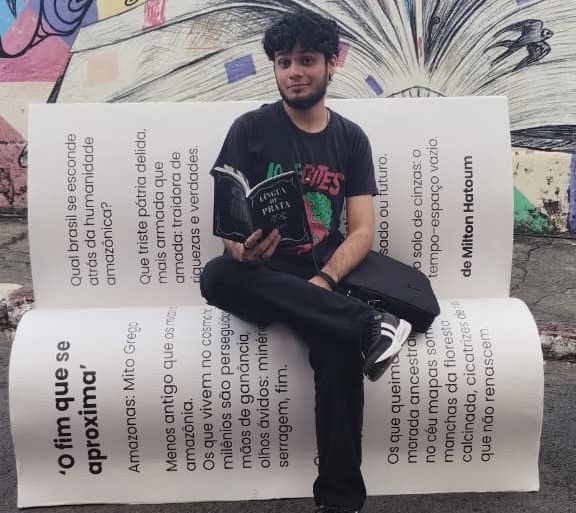

Felipe L. Cavalcante, escritor e graduado em Letras do Amazonas, adotou os gêneros fantasia e horror para sua escrita. Além de contos publicados em antologias, também lançou o livro Língua de Prata e Outras Histórias. “Eu procuro escrever sobre ficção especulativa, que é uma temática que me fascina. Para mim, a literatura amazônica é aquela feita por amazônidas. Não precisa ser a que fala sobre o encontro das águas, a sumaúma, a floresta. Pode ter os cenários da região, mas não se limitar apenas a isso. Somos múltiplos e complexos e não um monolito. Nossa arte tem que refletir essa complexidade”, aponta.

Já a tocantinense Mary Abade, que tem vários livros publicados em formato digital, escreve histórias sobre amadurecimento, descobertas e juventude. “Além de nortista, eu também sou uma mulher negra e lésbica, o que me torna mais inclinada a inserir essas vivências em cada obra minha. Para mim, literatura amazônica é a produzida por amazônidas e influenciada, mesmo que minimamente, por suas vivências. Não gosto de pensar em outras exigências. É uma opinião motivada pela minha experiência em morar em um estado que muitas vezes não é considerado Norte o suficiente — o que é, inclusive, o motivo pelo qual eu prefiro escrever histórias ambientadas em cidades fictícias com influências locais”, relata.

Projeção nacional

Quase todos os autores entrevistados consideram que a literatura produzida na região tem tido maior visibilidade em nível nacional, a exemplo da série Pssica, da eleição do amazonense Milton Hatoum para a Academia Brasileira de Letras ou do prêmio Jabuti para o livro de contos Flor de Gume da paraense Monique Malcher, que acaba de lançar sua nova obra, Degola, por uma grande editora nacional.

Giu Murakami acredita que as redes sociais ajudaram as pessoas a se aproximarem do mercado editorial. “Acho que as editoras têm investido cada vez mais em narrativas amazônidas, não só pelo interesse internacional, mas também pelo interesse da própria sociedade em histórias que se passem na região”, sugere.

Já o escritor e mestre em Estudos Literários amazonense Jan Santos tem um olhar mais crítico. “Visibilidade é uma coisa estranha. Todos sabem que existimos, todos sabem que produzimos, mas não há um real interesse ou abertura a nossas contribuições. As Amazônias têm estado em destaque por conta de eventos como a COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025) e o interesse que mobilizam, mas é apenas isso. A própria COP é construída a partir de um olhar estrangeiro, estendendo poucas mãos aos que de fato conhecem esses territórios”, reflete.

DESAFIOS

Para Edyr Augusto, ainda é muito difícil “furar a bolha” para chegar a mercados editoriais mais fortes, como o do Sudeste. “Já foi muito ruim, agora está menos pior. Mas muitas pessoas precisam ir morar para lá para ser mais vistas”, diz.

Segundo Giu Murakami, o principal obstáculo é estrutural e logístico. “Estar presente em eventos literários nacionais é um investimento financeiro grande e isso dificulta a formação de networking junto ao mercado editorial”, explica. Mas a autora considera que há um grande senso de comunidade entre autores amazônidas, seja na formação de coletivos, na publicação conjunta de revistas digitais de literatura, como a Égua Literária, da qual ela e Gabriel Yared fizeram parte, ou na quantidade de pequenas editoras que estão surgindo na região.

Thyago Costa acredita no poder da organização coletiva. “É muito difícil ‘furar a bolha’ sozinho, se você não entrar em grupos, sair do modo individual para divulgar sua obra”, afirma. Felipe L. Cavalcante compartilha da mesma opinião. “Os autores precisam se irmanar e procurar projeção por meio de coletivos, um autor indicando e ajudando o outro”, sugere.

Além disso, o papel do poder público é visto como fundamental. A revista Égua Literária, por exemplo, foi criada com recursos da Lei Aldir Blanc. “O incentivo do poder público é indispensável para que continuemos oxigenando o cenário literário local. Temos vozes potentes que podem enriquecer muito o cenário literário contemporâneo. Se publicamos, diversificamos, usamos as tecnologias digitais a nosso favor, procuramos formas de sermos excepcionais, o que falta para sermos ouvidos?”, questiona Jan Santos.

PARCERIA INSTITUCIONAL

A produção da Liberal Amazônia é uma das iniciativas do Acordo de Cooperação Técnica entre o Grupo Liberal e a Universidade Federal do Pará. Os artigos que envolvem pesquisas da UFPA são revisados por profissionais da academia. A tradução do conteúdo também é assegurada pelo acordo, por meio do projeto de pesquisa ET-Multi: Estudos da Tradução: multifaces e multissemiótica.